=4= |

|

「仲間にお会い頂きましょう」 とパーオは言った。 「仲間?」 「さきほどの戦闘でご覧頂いたテレヌルのパイロット、パイン。聖姫さまとともにこれから黒死鳥と戦う同胞です。それから、医者のフルダ」 これから黒死鳥と戦う同胞…。 さも当たり前のように自然な口調で言うパーオ。あたしが戦士であることはこの世界では既定の事実になっているようだ。 これまで何度もそうなのだろうなと思いつつも、どこか現実離れした感覚で受け止めていた。それはここが、あたしの本来いる世界とはことなる場所だからだろう。 しかし、もとの世界へ還る術がない以上、いよいよ本当に覚悟を決めなくてはならないようだ。 とはいえ、あたしが何の変哲もない普通の女子高生であることには変わりない。テレヌルのパイロットであるパインはあたしの同胞とパーオは言うが、あたしにあんなものが操れるとはとても思えない。 「やはり、あたしも戦うのね。でも、あんな戦闘兵器をあたしが操れるかしら」 「その必要はありません。聖姫さまは特別なのです。正確に計測していませんので、まだなんとも申し上げられませんが」 「計測?」 なんのことやらと訊き返したが、パーオはそれには答えず、あたしに先を急がせた。 「そのことは、後ほど。お急ぎ下さい。ふたりとも睡眠に入ってしまっては、しばらく面会もままなりませんので。まずは着替えてください」 パーオは踵を返して衣装室の扉のノブに手をかけた。あたしが近づけば、きっとよどみない動作で扉を開くのだろう。 それにしても、睡眠とは。 戦いを終えてすぐに眠るほどに消耗するのだろうか。そんな戦い、あたしに務まるだろうか。 「さあ、どうぞ」 促されて一歩二歩衣装室へ近づくと、カチリと小さな音がした。パーオが微かに扉を開いたのだ。 「この中に戦闘服を用意してございます。135年前の肖像画を元に作らせました。もちろん見た目を真似することは出来ても、その実質がどうなのかを絵から計り知ることは出来ません。がしかし、最大限のエネルギーを得、能力いっぱいのパワーを放出出来る作りとなっています」 135年前の肖像画を元に作られたのなら、それはつまりセーラー服である。セーラー服なら今も着ている。が、あたしのために用意された戦闘用のそれは、何か特別な仕様が施されているのだとパーオの言葉からは想像できた。 “最大限のエネルギーを得、能力いっぱいのパワーを放出出来る作りとなっています”とは、いったい… |

|

あたしが衣裳部屋に入ると、背後で空気が動いた。パーオがそっと扉を閉めてくれたのだった。音がしたのかどうかもわからない。 同時に暗闇だったその部屋にほんのりと灯りがともり、光量は違和感なく増してゆく。センサーでスイッチが入り、中の人間の目に負担がかからない程度に徐々に明るくなってゆく。 天井を見ても照明器具はない。壁が光を放っているのかとも思ったがそうでもない。部屋の空気そのものが光を放っているかのようだった。 「暗くはありませんか?」 扉の外からパーオの声が届く。 「うん、大丈夫」と、あたしは答える。 「それはようございました。その部屋には照明がありませんから心配していたのですが」 照明が、ない? 「だったらどうして明るいのよ」 「それが、聖姫さま、あなた様のお力なのです」 はあ? なんだかよくわからない…。 |

|

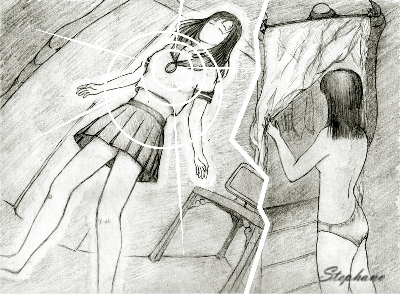

衣裳部屋はデパートの洋服売り場の試着室ふたつ分くらいの広さだった。ここにもデスクとキーボードとディスプレイが置かれている。有事の際には着替えの途中であっても執務できる、いや、執務させる、ということだろうか。 右手にカーテンが引かれており、どうやら着替えの衣装はその中にあるらしかった。 そっとカーテンを引く。 下部に3段の引き出しがあり、その上にはハンガーにかけられた衣装があった。セーラー服、レオタード、そして、きわどい水着。 あたしがカーテンを開いてそれら衣装を目にしたタイミングを計ったかのように、扉が開いてパーメが入ってきた。 「説明するように言われたわ」と、彼女。 「うん」 パーメによると、その布の小さいきわどいヤツは水着ではなくて、下着だった。全裸になってまずそれを身に付けてくださいと言う。あたしは言われたとおりにした。抵抗のあるデザインだったが、今更抗弁しても始まらない。スタートを合図するピストルはもう撃たれている。 それにしても下着でよかった。これが水着ならとても人前には立てない。いや、こんなのを着てみんなの目に触れてみたいという欲望がないわけではないが、とにかく恥ずかしかった。 ブラジャーは、乳房の下をかろうじて支える程度の小さなカップ。きちんと収納しないとすぐに乳首が飛び出してしまいそうだ。しかも見た目以上に布地が薄い。形良く突き出した乳首は自慢だけれど、こうも鮮やかにプックリと布地を押し上げてくれると同性のパーメの視線だって意識せざるを得ない。いや、同性だからかえってそうなのかもしれない。 パンティーはTバック。というよりも、小さな三角形以外は全て紐、と言ったほうが正しい。 どちらも肌にヒタっと吸い付くようにフィットする。立体採寸してわずかな狂いもなくその通りに整形されたような具合だ。 ブラはともかく、パンティーは若干食い込み気味だ。ボディーに合わせて作られたのではなく、張り付く素材で作られたことが窺える。女特有の隙間に遠慮なく入り込んでくるのだった。 「その上にセーラー服を着てください」 パーメに促されてはっとした。 あたしは下着との一体感に陶然となり、かすかに酔っていたことに気がついた。 別に食い込み具合に性的興奮を覚えたのではない。確かに快感がほんのりと身体の中に芽生えたけれど、それなりに男性経験はあるから、そういったものとは全く別物の快感であることはわかる。 では、いったいなんだろう。 大げさかもしれないけれど、宇宙的な快感だ。何もかもが一体化して、周りの全てのものがあたしの味方になったような心地よさ。 「気分でも悪いの?」 再びパーメに声をかけられて、「あ、ごめんごめん」とあたしは照れ笑いをしながらセーラー服を着た。 135年前の肖像画の何を参考にしたのだろう、腹は見えるし、スカートは思いっきり短いし、これでアンダーウエアがアレだから、まるでセーラー服を売り物にした風俗店のコスチュームだ。 「鏡、ないかしら」 あたしは呟いた。衣裳部屋という限りはそれくらいあっても良さそうだ。行き届いているようでふとしたところで抜けている。この部屋を用意したのがパーオだとしたら、そんな彼のキャラクターが愛らしく思えた。 「すぐ、用意させるね」と、パーメは言ったが、あたしは首を横に振った。 「今はいいわ。なんだか急がなくちゃいけないようなこと、言ってたし」 二人とも睡眠に入ったらしばらく会えない。パーオの言葉を思い出していた。 あたしはもとの部屋に戻るべく、衣裳部屋の扉のノブに手をかけた。 |

|

どん! 瞬間の出来事だった。 何者かがあたしの身体に突進してきたのだ。 それは例えば、猪がどーんとぶつかってきたような衝撃ではない。 あたしは身体のどこか一部に重圧を受けたのではなく、全身でそれを感じた。 それは太くて力強く、しかし決して暴力的ではなかった。 ズンと奥底に沈みこむように、何かがあたしの身体の中に入り込み、そして大きく膨らんで行った。 生命感と躍動感に溢れていた。 外から来たはずのそれは、すぐにあたしそのものになった。 違和感、異物感といったものは全くなかった。 まさしく、あたしそのもの。 下着を身に付けたときに感じた宇宙的快感がさらに増幅し、今にも爆発しそうな強烈なパワーが漲ってゆく。 「最大限のエネルギーを得、能力いっぱいのパワーを放出出来る」とは、このことだったのだ。 これまでのあたしが「蝋燭の炎」だとすれば、今のあたしはまるで「火事」だ。 この世のありとあらゆるものがあたしの中にエネルギーを注ぎこんでくれているようだった。 これが、黒死鳥と戦うための、あたしの、武器? |

|

圧倒的なパワーに一瞬あたしは戸惑ってしまったが、その大きさとは裏腹に、ふっと身体の力が抜けていくのを感じた。 それはちょうど、格闘技に携わる選手が試合前に「肩の力を抜く」といっているのと同じものだとわかった。 肩肘を張らない。自然体を保つ。 そんな表現もあったなと思い出す。 身構えていないのに力が充満している。それが今のあたしだ。 セーラー服を身に付けた直後に感じた「どん!」という重圧はいまや消え、軽くて温かくて優しい力に変化していた。それらがあたしの肌を取り囲んだ。草原を流れる春風に抱かれているようですらあった。 草原の春風なんてあたしが勝手にイメージしただけなのに、風が木々や草花をそよがせるように、あたしはあたしに力を与えてくれている周りの色々なものを自由に操れそうな気すらしはじめた。 な、なんなの、この感覚。 |

|

「戦士の顔に、なったね」と、パーメが呟いた。 「戦士の、顔?」 「わたしね、この前まで別の戦士にお仕えしていたの。キャロットっていうかわいい男の子だったわ。恋人だったの。普段は軽薄なヤツなんだけど、戦闘服を着るとそういう自信に満ち溢れた、けれどちっとも偉そうじゃない、なにか自然と一体化したような、さわやかで引き締まった顔つきになったわ」 「ふうーん、だったらあたしじゃなくて、恋人に仕えていたらよかったのに」 「怖くなったの。その戦士の顔が」 「どうして? 普段の軽薄な顔より好きだった、あなた今、そう言ったように聞こえたけど」 「最初はね。でも、戦士になった彼は、わたしを見てなかったのよ。宗教者が万人に向ける顔つきだったの」 「いまのあたしも、そう?」 パーメは頷いた。 あたしはいったいどんな表情になっているのだろうと思った。 「それで、彼の担当をはずしてもらったんだけど」 「けど?」 「その後、すぐに死んじゃった。こんなことなら最後まで彼と一緒にいられる役どころを選んだらよかったって、ちょっと後悔している」 あたしはどう声をかけていいのかわからなくなった。 仕方なく、「今度は死ぬまで傍にいてね」と言った。 「聖姫さまは死なないわ。キャロットよりずっと力強い表情しているもの」 |

|

ここは明らかに異世界。あたしにとって、現実感のない空間。 運命の悪戯に流されこの異なる世界をうけいれつつあったあたしだけれど、やはりどこか醒めた感情でシチュエーションを観察していた。 それを思い知らされたのは、パーメが大切な人を失った話を聞いたからだ。彼女に感情移入してしまった。そのことによって、あたしは今まで「これは別世界の出来事」と割り切って傷んだと思った。 けれど、今はそうではない。恋人を失ったパーメの痛みが現実のものとして胸に押し寄せてくる。 あたしにとってここは異世界でも、ここにはあたしがもといた世界と同じようにたくさんの人が住み、大切なものを守り、明日を夢見ているのだ。ここはあたしのもといた世界となんら変わらない。 そう思うと怒りがこみ上げてきた。どういう目的で黒死鳥が人を脅かすのかは知らない。でも、どんな理由があったって、やっていいことと悪いことがあるはずだ。もっともあんなバケモノにそういった規範が通じるのかどうかはわからないけれど。 そしてあたしはふと思い出してしまった。 あたしにも大切な仲間がいる。 自分の居場所を見つけ、そしてジャムと呼ばれるようになった一連の出来事を脳裏によみがえらせていた。 |

|

「じゃむ」というニックネームと、あたしが不良グループと呼ばれる仲間の一員になったのには、実は深い関係がある。 でも、改めて言っておくけれど、不良とかそういうのは周りがそう言っているだけで、自分たちにとってはきわめて楽な集団だった。硬派じゃないしね。 しかし外見的にはそう呼ばれるゆえんがもちろんある。スカートの長さ、茶髪、ピアス、カバンのペイント、そして屋上の特定の場所。 上手く言えないけれど、規則とか、規範とか、そういうのを意識すると、力が入ってしまってピリピリする。その範囲から離れると肩の力を抜くことができる。あたしはただその「肩の力を抜いた」感覚が好きなだけ。 もともとのきっかけはクラブ活動だった。1年生は必ず所属するという建前。実際は結構入ったり入らなかったりしているけれど、あたしは真に受けて美術部の扉を開けてしまった。上手に絵が描けるようになるかも知れない。単純な理由だった。 有名無実のクラブ活動、しかもあたしの通っている学校では、美術部はマイナーな存在。活動日には顧問である美術教師がもくもくと授業の準備をしたり採点をしたり、あるいは個人的な造形活動をするなどしていた。部員が来ようが来まいが関係ない、来たら来たで、勝手に好きなことをすればいい、そんな雰囲気だった。あたしにはそれがかえって気分良かった。 「あら、新入生?」 美術部とは無縁そうな、どちらかというとアウトドア派という雰囲気の人が入ってきた。新入生? ときくところをみるとどうやら先輩なのだろう。 肩に掛かる部分だけソバージュにした茶髪と精悍そうな日に焼けた顔立ちに、オレンジのリップと薄いアイラインが似合っていた。自然を感じさせるメイクで、化粧を意識させなかった。 「相沢よ、よろしく。メイクアップアーティストを目指してんの」 「あ、そうですか。よろしくお願いします」 「悪いけど、実験台になってね」 「え? 実験台って?」 「ちょっと化粧させてもらうわけよ。そこ、座って」 唐突な申し出にどう対処していいかわからなかった。こんなやりとりの間も美術教師はまるで知らん顔だった。 「悪いようにはしないって。終わったらメイク落としてあげるし、心配しなくていいから」 「あの、別に、心配なんてしてないですけど」 心配は本当にしていなかった。ちょっと急展開に驚いてしまっただけ。あきれてもいる。 「しかしまあ、珍しい顔よね」 好きなように言ってくれる。 「少し唇が厚いけど色っぽいってほどじゃないし、あえていうなら、どこも崩れてないないところが美点ってとこかなあ」 誉められてるとは思えない。 「整っているんだけどね、きみの顔立ち。でも、平凡っていうか、特徴がないっていうか。チャームポイントにかけてるのよ。でも下地がいいからメイクしがいはあるのよね。肌は綺麗だし」 やっぱり誉めてはいないんだろうな。 でも当たってると思う。ブスって言われたこともないし、劣等感も持っていない。綺麗だねとか、かわいいね、っていわれたこともない。優越感も持っていない。 「じゃあ、いじるね」 そうしてあたしは、少しばかり変身した。 光沢のある茶系の混じったリップが、あたしの中でわずかに特徴のある唇を、色っぽくした。ラインを整える、という程度にわずかに眉を剃って、それから濃くした。目には細工を施さなかった。相沢先輩が、手を出しかけて結局やめてしまったのだ。 「耳から顎のラインが綺麗だから、髪は後ろでくくろうか?」 「ピアスの似合う耳だなあ。穴、開けてあげようか?」 「黒髪が重たいね。少しだけ茶色くなると、軽い感じがしていいんだけどなあ」 結局、唇と眉しかいじられなかった。髪は後ろで簡単にまとめただけ。そして、後は評論口調であれこれと言うのみ。 ゴテゴテ塗りたくられるのかと思っていたから、意外だった。 あたしがそう言うと、「あたしゃアーティストであって、化粧品会社の回し者じゃないからね。最適、最高を見極めるのさ」と、言って、エヘヘと笑った。 鏡の中のあたしは、化粧で別人になったりするようなことはなかったけれども、生き生き輝いてるように見えた。気持ちの上では今までだってそうだったけれど、少し手を入れられて、表情もそんな感じになったかな、と思えた。 あたしは相沢先輩の言ったとおりにやってみたくなった。 「いいよ。付き合ってあげる」 美容院で髪を染め、先輩の家でピアス穴を開けてもらった。髪は両サイドを耳の上でとめて、耳から頬を出すようにした。後ろでくくるよりもかわいらしい感じがした。 次の日あたしは「どうしたの? イメチェン?」とかきかれる度に、「不良になったの」と答えてみたりした。この日からあたしは相沢グループの一員として屋上でグータラするのだった。 放課後、屋上を離れ神社の境内へ。ここには男の子もやってくる。ずっとここで過ごすこともあれば、どこかへ行くこともあった。喫茶店とかボーリングとかゲームセンターとかカラオケとか。特定のカップルはいないようだった。 グループの中の誰かが言った。 「その唇、美味しそう。ジャムを塗って食べてしまいたくなるよ」 男の子にそんなことを言われたのは初めてだった。 ドキリとした。異性に意識されたということがわたしの心を震わせた。 悪くない。好きという感情にはほど遠いけれど、望まれれば付き合ってもいいと思った。 「ジャムか、いいねえ」と、相沢先輩がいった。 こうしてジャムがあたしのニックネームになった。鞄には何故かひらがなで「じゃむ」と書かれた。 あたしが書いたんではない。誰が書いてくれたのかもう記憶にない。多分カタカナを知らない子が書いたのだろう。 |

|

つづく |